close

如果它是一個問題的話,那麼哲學家就是有用的,那麼專家就是有用的。

然而哲學家已經徹底失敗了。

多少世紀以來,他們一直在想啊想啊,但他們的孜孜不倦並沒有任何成果,沒有得出任何結論,沒有達到任何真理。

因為他們的態度裏有某些根本性的錯誤。

並非他們缺乏能力,他們的能力是出色的。

他們是絕對勝任的。

可是不知怎麼的,他們把存在錯解成一個問題了。

它不是的。

它不是在那裏待解決的,它是在那裏被經驗的!

如果它是一個問題的話,它很久以前就已被解決了。

但它根本不是一個問題。

它必須被經驗。

生命不是和你分離的,不是可被當作問題一樣對付的,它就是你。

解決誰呢?

存在不在你外面。

它在你裏面,它就是你的內在。

而且存在也不是一部分;你是它的一個部分,一個有機的部分。

波浪怎麼能解決大海呢?

大海不是波浪的一個問題,它是某種被經驗的東西。

而且大海也不是跟波浪分離的;事實上,大海正在波浪裏面波動。

波浪和大海不是兩樣東西:它們是一體的。

你就是存在,存在就是你。

誰解決誰?

怎麼解決?

哲學開始於一個錯誤起點。

它認為有問題是理所當然的。

它從來不懷疑這個背景——也許根本沒有問題。

而一旦你錯誤的開始,你就會繼續再繼續,而如果第一步已經錯了,那麼最後一步早就錯過了。

沒有人能夠從錯誤的起點走到正確的終點;那就是為什麼哲學仍在繼續的創立理論,仍在推究的原故。

就是因它的態度把一切都變成了問題。

有一個大哲學家,一個哲學教授,生病了——精神病。

接受著精神分析的治療。

他開始感覺好一點時,精神分析專家就對他說:「現在你最好到山裏面去。平原上很熱,而氣候的變化對你有幫助。

所以,你去喜馬拉雅山吧!」

哲學家去了。

在那裏他感覺非常好,群山覆蓋著冰雪,那麼的寧謐,以至於他感到一種幸福的喜悅在他裏面燃燒起來。

他立刻打電話給他的精神分析專家:「我感到很幸福。為什麼?」

哲學的態度就是把任何事情和每件事情都變成問題。

如果你快樂——為什麼?

那太成問題了。怎麼解決它呢?

如果你悲傷,當然也為什麼?

如果你幸福,還是為什麼?

對哲學家來說,具體的情況是什麼並不重要——因為他要從中創造問題。

哲學家就是問題創造家。

他先創造出問題,然後開始解決它們。

然而首先,問題是虛妄的,它們並不在那裏。

幸福在那裏。它周圍也並沒有問題的標記!

問題的標記是哲學家貼上去的。

幸福只是存在著,沒有為什麼。

存在存在著,沒有為什麼。

樹木存在著,鮮花存在著……小鳥在歌唱!

白雲在空中漂浮——沒有為什麼。

「為什麼」是被哲學家貼上去的,而一旦貼上了為什麼,問題的標記就在那裏了,他當然必須去解決它。

但是你怎麼能解決一個不存在的問題呢?

無論你做什麼,都會造成更多的問題。

你會找出一個答案——你認為它被解決了。

但那個答案馬上又生出更多的問題。

所以,哲學成了一種純粹的尋求,尋求更多的問題,更多的為什麼。

然而他連一個答案都沒有提出過。

幾千年來,哲學家們一直在琢磨。

可是沒有結果,因為首先就沒有東西被放進去。

那個為什麼是空的。

哲學是人類最荒唐的努力。

存在不是一個被解決的問題,它是一個被經驗的奧秘。

你應該完全的覺知一個奧秘和一個問題之間的差異。

問題是頭腦創造的東西;奧秘則是一種存在的東西,不是頭腦創造的。

問題的裏面有一種醜陋,像疾病一樣。

奧秘卻是美麗的。

有了問題,便立刻有戰爭。

所以你必須解決它;某些東西是錯蜈的,你必須糾正它;某些東西失落了,你必須提供失落的環節。

奧秘則沒有那樣的問題。

月亮在晚上升起……那不是一個問題,那是一個奧秘。

你必須和它一起生活。

必須和它一起舞蹈,必須和它一起歌唱,或者你可以僅僅和它一起靜默。

某些神秘的東西圍繞著你。

哲學家已經徹底忘記奧秘的語言了。

奧秘是自然的。

問題是人造的。

如果人不在地球上,奧秘也會在那裏,但是那裏不會有問題。

烏鴉會叫,人們不會問為什麼。

杜鵑唱歌,沒有誰會問為什麼。

樹木會和往常一樣地開花;也沒有人會坐在下面思考哲理。

生命不會為哲學思辨操心。那是一種愚蠢的努力——但是非常自我實現,因為你在創造問題,然後試著尋找結論,然後更多的問題被創造出來……你開始感覺自已在做一件偉大的事。

然而你什麼也沒有做。

那裏什麼也沒有,只有熱氣,只有頭腦裏面的熱氣泡,你把它們叫作思想。

波動,混亂,吵鬧.....

哲學家完全錯過生命了。

他經過生命,完全不覺知那裏有一些被經驗、被愛的東西;

那裏有一些被結合的東西;

那裏有一些與你一同漂流的東西;

那裏有一些與你一同舞蹈,並且合而為一的東西。

哲學家是一個封閉的頭腦。

是完全隔絕於生命的。

生命沒有穿透他。

而這些哲學家變成了關於生命的大專家,因為他們能說,他們是善於言辭的人。

他們能夠創造並不存在的問題,然後他們繼續為它們提供答案。

他們是自給自足的,他不需要任何人。

他們創造問題,然後他們又創造結論。

然後他們創造更多的問題和問題,他們繼續再繼續。

他們在自己周圍造成一種幻覺,以為自己是知道的。

在印度,在印度的語言裏,我們沒有一個類似於哲學的單字。

哲學這個希臘單字意味著熱愛知識。

我們並沒有任何那樣的單字。

我們有的單字完全不同:那就是darshan。

它的意思是看見的能力。

不是熱愛知識,而是熱愛覺悟。

不是熱愛越來越多的知識,不是的,而是熱愛更大、更清晰的洞察力。

那就是為什麼我們稱那些悟道的人為「見者」的原因——已經看見的人。

生命必須被經驗、被看見,而不是被思考。

哲學產生專家,那些專家繼續給你虛假的答案。

整個哲學的努力就是虛假的努力,

它是人類為了知道而努力的最大體系之一。

第二個體系是科學。

科學又理所當然地認為生命是一個挑戰;不是哲學家所感覺的問題,而是挑戰。

一個人必須戰鬥。

那就是為什麼科學家不斷宣揚征服自然的原因;彷佛有一個敵人,不是問題,而是向你挑戰的、必須征服的敵人。

科學家成了戰士、征服者。

他們和自然戰鬥。

可是如果你以仇恨開始的話,你又怎麼可能生活呢?

科學基於仇恨、敵對、恐懼,好像生命是圍繞你的一個敵人:不像你的母親,不是親愛的,不是在照顧你,而是準備殺死你和毀滅你。

科學採取了仇恨的態度,透過它,科學繼續戰鬥。

然而如果你戰鬥的話,你就會再次錯過。

哲學在推理,它錯過了。

科學在戰鬥,又錯過了。

如果你最初的態度完全基於敵對,那麼你怎麼可能生活呢?

科學家過著一種沙漠的生活。

他也許得過諾貝爾獎,但是生命從來沒有獎勵過他。

生命從來沒有靠近他一分。

他不允許那種跟生命的親密。

他總是在尋找征服的方法和手段。

科學的體系是侵略的,暴力的。

它是對自然的強姦。

所以,科學家可能到處獲取一些事實。

他們也許搶到了一些東西,正如強盜所能。

這是可能的:你可以偷,你可以攫取生命的某些事實。

生命將十分不情願地給你那一點點事實。

就好比你從皇帝的餐桌上搜集了一些碎屑,但是你並沒有變成皇帝……

你仍然是一個乞丐,或者一個強盜,而生命卻在那裏,準備為你戴上皇冠。

沒有戰鬥的需要,因為生命是母親——你來自於它!

你是從存在誕生的,存在曾經把你放在它的子宮裏;存在怎麼可能對你有害呢?

它生育了你,它保護了你,它仍然在保護你。

你來自它又化入它。

你是它的一部分:自然舉起的一隻手。

眼睛、耳朵……透過你的一切存在,自然正試著達到一種覺知的高度。

不是敵人,你是它心愛的孩子。

這就是耶穌關於他自己的說法「我是子,上帝是父」的意思。

猶太人從來從來不理解他在說什麼:他在說生命是一個家庭,存在不是有害的,它是你的母親,它是你的父親,你是孩子,被它疼愛,被它撫育。

某種東西透過你而展現,某種更大的意義在你的裏面演化。

不要戰鬥,因為如果你開始打擊朋友的話,你將為自己創造不必要的障礙。

科學產生戰鬥的態度:那就是為什麼科學非常非常具有破壞性的原因。

哲學家失敗了,但是他們沒有傷害過任何人。

他們失敗得那麼徹底,以至於他們不可能造成任何傷害。

科學勝利了,而科學已經完全殘害了生命。

現在,在所有科學高度發達的國家裏,它已經成為一種威脅。

整個生態都在蒙受苦難。

河流和湖泊正在死亡,樹木正在死亡。

地球自身也正在死亡,正在它的靈床上。

整個大氣都被毒化了。

知道實情的人們感到恐慌,因為看上去毫無停止的可能——因為誰會去制止它呢?

現在科學家自己也無能為力。

他們已經釋放了魔鬼;卻不知道怎樣才能把它重新裝到瓶子裏去。

而且政治家也不會允許他們把它放回瓶子的。

兩種瘋狂的人已經加盟在一起:政治家和科學家。

科學家不斷地為他們提供秘密,而政治家則不斷地把那些秘密用在廣島,用在長崎.....

用在每一天的生命裏,科技正在徹底的殺死整個自然。

物種在滅絕……因為存在是一個關聯的整體:如果你破壞了其中一部分,那麼整體都會受到影響。

總有一天,整個系統會全面崩潰。

這是它正在發生的過程。

科學是一把刺入自然背後的匕首,

哲學家卻沒有做出多少傷害——他們做不出,因為他們是徹底的失敗者——然而科革家已經做出很多傷害了。

今天最大的敵人是科學。

而它為什麼那麼有害呢?——因為從一開始,敵對就被放在基礎上。

是仇恨,而不是愛。

是敵視生命,而不是友好。

科學在人類的心中造成一種觀念:你是這裏不受歡迎的客人,你不是在家裏。

所以你必須戰鬥。

從達爾文到愛因斯坦,他們一直教導要適者生存——好像生命只是一場戰爭!

可是事實正好相反。

生命是一種巨大的聯合(cooperation)。

克羅派特金(PrinceKropotkin)比達爾文(CharlesDarwin)更接近真理。

克羅派特金說——他是一個虔誠的人,一個真正虔誠的人——聯合是基於生命的,而不是基於戰爭,這不是一個適者生存的問題,因為如果這是一個適者生存的問題,那麼能力(might)就成了權力(right)。

這不是一個適者生存的問題;最柔弱的東西也照樣能存活。

看看鮮花!它們不是希特勒,而它們存活著。

看看飛鳥,小小的飛鳥,唱著美麗的歌:它們不是成吉思汗或者亞歷山大,而它們存活著。

生命肯定是一種深深的聯合——它是的。

每樣東西都在聯合;它是一個巨大的整體,相互依存。

看,大地繼續養育著樹木,太陽繼續養育著樹木,空氣繼續養育著樹木,然後結出果實。

那些果實養育你。它變成了你的身體,它在你的血液中迴圈。

它變成你的骨頭,它變成你的心臟,它變成你的大腦,它變成你的大腦精髓。

然後某一天你死了。蟲子開始吃你。

然後蟲子又死了,它們重新被大地吸收。

樹木開始吃泥土。果實又會結出來。

你的子孫將在果實裏面吃你。

每樣東西都關係著,相互依存著,連接著。

你一直在吃你的祖父們、你的祖母們;他們再一次的被吸收!

而你也將被吸收。

波浪此起彼伏,大海依然如故——波浪之間彼此相連。

過去和未來——你聯繫著整個過去,你是一個環節;你聯繫著整個未來。

你是鏈鎖當中的一環,如果一個鏈環破裂了,那麼整個鏈鎖都要遭殃。

這是一種聯合。

沒有人是獨立的,也沒有人是依賴的。

因為即使要依賴,你也必須是分離的。

不,這不是一個依賴或者獨立的問題。

生命是相互依存。

沒有人是獨立的,沒有人是依賴的,每個人都是相互依存的。

所以我說那些教人獨立的救世主很虛偽,因為那是一種虛偽的態度,對生命不誠實。

沒有人可以獨立。

如果你打算嘗試,你就是傻瓜。

你可以去喜瑪拉雅山,你可以試著獨立;但你不可能做到,因為在那裏,你還是相互依存的生命的一部分。

多少世紀以來,僧侶們一直試圖變得完全獨立,因為他們認為如果你是依賴的,你就是在束縛中。

所以他們逃離妻子,逃離孩子,逃離社會;可是,什麼地方可以讓你逃離氧氣呢?

什麼地方你能逃離水呢?

什麼地方能讓你逃離糧食呢?

什麼地方能讓你逃離太陽和月亮呢?

無論你走到哪里,你都還是互相聯繫的生命模式的一部分。

你永遠都不可能變得獨立,絕對的獨立是不可能的,因為那意味著你變成了一個孤立的單元,你變成了一座島嶼——然而島嶼並不存在。

你在大海中看見的島嶼,它們也不是孤立的,它們也是隱藏的海底大陸的一部分。

沒有島嶼存在。

沒有人能夠獨立。

這是相互依存的。

這是一種深深的聯合。

不要以敵對來開始;否則你就會破壞生命,你的整個能量就會忙於破壞——而存在是富於創造的。

你可以享受它,你可以成為跟它在一起的人,只有那時,你才是富於創造的。

而科學已經是具破壞性的。

我們不需要它。

或者,需要的是一種完全不同的科學,更多基於克羅派特金,而較少基於達爾文的科學。

一種完全不同的科學是需要的,一種基於愛,而不是恨;基於老子,而不是亞裏斯多德的不同科學。

科學要想改正就必須東方化。

它不需要這麼邏輯。

它必須多一點愛,那麼它就不是反自然的了,那麼它就不是一種強姦了,更確切地說,它是一種求愛。

你向自然求愛。

自然成為新娘,你成為新郎。

你向自然求愛,你勸說她展現她的秘密。

一個情人也是這麼勸說一個女人的,而女人展現了她能展現的一切,她所擁有的一切。

她展現的正是她的心。

然而男人卻會「強姦」女人。

強姦和做愛從外表上看來也許相似,但是它們不一樣,

因為當你強暴一個女人的時候,她完全是畏縮的,她是封閉了。

你也許強暴了身體,但是你無法強暴靈魂。

那個靈魂依然是處女。它只是畏縮回去了。

一個強姦婦女的男人永遠接觸不到她的靈魂——他不可能。

而那正是科學所呈現的。

它已經成了對自然的強姦。

而它本來可以是愛的。

科學積累了很多關於每件事物的專門知識。

如果你必須證明什麼,你只要說科學是這麼說的就夠了——沒有人會懷疑它。

如果科學是這麼說的,那麼它就已經被證明了。

科學是典型的迷信。

過去只要說《吠陀經典》是這麼說的就足夠了,或者《聖經》是這麼說的,或者《古蘭經》是這麼寫的;如果你能指出它在《古蘭經》裏的記載——就結束了,沒有人會問它是錯的還是對的。

如果它寫在《古蘭經》裏,寫在《吠陀經典》裏,它就必須是正確的;如果你能證明它寫在吠陀經典裏,那就足夠了。

而現在,如果你能證明科學是這麼說的,那就足夠了。

然而這些科學家是誰呢?

他們一直在做什麼呢?

他們是專家。

他們收集了一點事實。

但是,他們不知道生命是什麼,因為生命水遠不能由分析得知,由解剖得知。

你愛一個女人,一個美麗的身體,但是你不會去找一個外科醫生,詢問這個身體是否美麗。

外科醫生當然瞭解許多身體,比任何其他人都瞭解得更深,他一直在解剖,他切割過成千上萬個身體。

但是不要去找外科大夫,因為經過解剖的身體不再是活的,而美麗是屬於生命的。

經過分析,事物就死了。

生命的存在是一個整體。

你無法解剖它。

如果你想瞭解它,它的美麗和尊貴,你就必須在它活著的時候觀察它。

你必須在它活著的時候愛它。

如果你試著切開它,去發現最內在的部分,它們是怎麼工作的,以及裏面正在發生什麼,你可能會瞭解到身體的機械結構,但是你已經錯過靈魂了。

靈魂活在統一裏——統一就是靈魂。

靈魂比所有放在一起的部分更大。

靈魂圍繞著所有的部分——事實上,是靈魂把各部分維繫在一起的。

一旦靈魂離開身體,身體就開始衰敗了。

幾小時內就會死亡,物質四散分離。

你離開身體幾天,它就已經變成大地的一部分了。

誰能保持整體為整體呢?

誰把事物維繫在一起呢?

什麼是一起(togetherness)的根源呢?

我心裏升起一個欲望——我感到口渴;我的手立刻伸向水。

這種和諧是哪裡來的呢?

升起一個欲望——欲望並不在手裏,手從來不感到渴。

我的喉嚨覺得乾。我感到渴了。那個渴記錄在大腦裏,被靈魂看見。

手從來不感到渴,然而立刻地,不需要指令,不需要給手任何訊息,如果喉嚨覺得渴,大腦就立即開始工作。

一刻也不會耽擱——手就伸向水。

手,喉嚨,大腦——它們一起工作。

肯定有一個有機的整體存在,它使所有的部分保持在一起,那個整體就是靈魂。

你無法透過解剖身體去瞭解靈魂,因為你一解剖,它就走了。

只有當那個統一在工作的時候,它才存在。

它就是那個統一。

如果你到科學家那裏詢問有關生命的問題,他們會有很多答案,但是所有的那些答案與其說屬於生命,還不如說屬於死亡。

因為他們一直在戰鬥,在破壞,在解剖,在分析。

而整個過程中他們已經錯過生命了。

他們永遠不會遇到它;那就是他們為什麼總是聲稱沒有靈魂的原因——

因為他們從來沒有在實驗室裏遇到過它。

他們解剖過很多身體,而他們從來沒有見過靈魂。

在他們開始解剖之前,靈魂已經離開了。

他們永遠不會瞭解它,而科學將繼續否認靈魂的存在,科學將繼續否認上帝的存在。

但上帝存在與否並不重要,因為正是科學的方法阻止了……正是方法成了障礙。

還有第三個體系,藝術。

哲學、科學和藝術,這三個體系都出產專家。

這些是人類頭腦工作的三個向度。

藝術對理論不感興趣,藝術對解剖不感興趣;那就是為什麼藝術比任何其他東西更接近宗教的原因。

哲學家是最遠的。

你也許不這麼認為,但哲學家是離宗教最遠的人。

甚至科學家也還要接近一點,因為如果有一種恨的關係存在,它就可以被轉化成愛的關係,因為恨不是別的,無非愛的顛倒罷了。

所以一個愛因斯坦要比一個羅素更容易變得虔誠。

他至少恨了。

他至少和生命鬥爭了——甚至鬥爭也是一種生活的方式;

甚至鬥爭也是活著的一刻。

科學家不僅在理論裏面,他還在實驗。

哲學家則閉著眼睛坐在那裏,思考「女人」:很多的幻想。

科學家在強姦女人。那至少比哲學家好,至少有一個真的女人在那裏。

也許在一個強姦的男人和一個被強姦的女人之間並不存在著正確的關係,但是總存在著某種關係。

即使敵人也是和你相關的。

科學家可以被轉化——有很多科學家逐步地、在他們漸漸衰老的時候,由於更多的體認,開始轉向宗教。

但是哲學家們依然頑固不化。

直到最後,他們還在談論他們的荒謬和理論,談論這談論那。

科學家透過他一生的戰鬥,搏擊,謀殺自然的努力,也許會突然醒悟。

他的整個生命也許會做出一百八十度的轉彎,那是可能的。

一個敵人隨時都可能變成一個朋友。

你們至少關聯著——錯誤地,但至少關聯著。

離宗教最遠的是哲學家,哲學體系。

比哲學接近的是科學,比科學接近的是藝術。

那什麼是藝術呢?

藝術在這個世界上做些什麼呢?

藝術就像一個孩子——喜愛蝴蝶,追逐它們。

藝術是一種天真的態度。

它試圖使生命更美麗一些。

它是一種內部裝飾;它裝飾生命。

它給予生命一種夢的品質。

透過繪畫,透過詩歌,透過音樂,它提升美,提升快樂。

它試圖給予瞬間的快樂一種品質,一種類似永恆的東西。

它是一種生活的努力,但還不是宗教。

它不接受生命本來的樣子,它試圖改進它;它試圖使它變得更美。

它彷佛覺得天然的生活不值得過。

它試圖改進存在。

它是比較接近宗教,因為它試著生活,但它還不是宗教。

宗教是對天然生命的投入。

宗教全然地接受。

它說不需要裝飾生命;它已經是一首那麼美麗的詩歌了,任何莎士比亞都不可能改進它,不需要迦梨陀娑(Kalidasa);它已經是一首那麼宏偉的詩篇了,所有的改進都只是徒勞而已。

就好比你試圖畫蛇添足一樣。

太傻了!蛇是完美的,不需要安上腿。

如果你幫它安上了腿,那麼早晚有人會給它穿上鞋子,而你就殺死了那條蛇!

藝術試著給蛇添足。

這沒有必要——天然中的生命是極其美麗的,它是精彩絕倫的。

去享受它並不會缺少什麼。

你越裝飾它,它就變得越虛假。

它變得就像婦女化過妝的臉。

我聽過一個故事:

有一個聖人非常反對婦女在臉上使用任何化妝品,香粉、口紅、這個和那個——他非常反對這些。

另一個聖人也住在那裏,就在附近,他卻很喜歡這些東西。

第一個人經常說生命本來就是美麗的,不需要改善它,你也不可能改善它,它是最後的詞語。

另一個人則經常說生命是醜陋的,人必須隱藏它。

有一個婦女經常去聽這兩個聖人講話,所以她非常困惑。

她找到一個專家,一個邏輯學家,請教應該怎麼做,因為一個聖人這麼說,而另一個聖人又那麼說。

這個哲學家,這個邏輯學家沉思了一會兒,冥想了這件事情,然後他說:「你去做一件事情:去畫半張臉……因為當兩個聖人互相矛盾的時候,這是唯一邏輯的答案。就是在中間,走中間的路。」

這件事情已經發生了,這件事情每天都在你們身上發生著。

某個人說了些什麼,另一個人反對它。

你怎麼辦呢?

你就妥協。

你就畫半張臉。

你變得更難看了。

生命本來就是完美的。

那就是為什麼我們把生命稱作上帝的原因。

上帝意味著完美;對於它不存在超越。

但是藝術走近了,因為它不為理論操心,它不為任何戰爭操心。

它只想裝飾,它只想使它更美一些,以便你能夠享受它。

但是在那裏它也錯過了,因為生命本來就可以被享受。

事實上,它只能以本來被享受。

藝術是天真的。

哲學屬於老年,屬於狡猾的心智。

那就是為什麼你只要想到哲學家,你總認為他們非常老。

藝術家則永遠是孩子,在沙灘上玩,努力收集五彩繽紛的卵石。

藝術一次又一次進入絕對簡單和天真的時期。

那是從畢卡索開始的,那是他的魅力:他像孩子一樣畫畫。

那裏面有偉大的藝術,而作品看上去卻像是一個孩子畫的,彷佛他只是在玩顏料,不打算做什麼……

彷佛那只是在玩顏料的過程中產生出來的。

但是孩子必須成長,因為孩子只是起點,不是終點。

如果孩子正確地成長,他就會變得虔誠。

如果一個藝術家正確地成長,他就會變得虔誠。

如果他不成長,那麼他還是一個藝術家。

對一個哲學家來說,變得虔誠是一段漫長的旅途……非常非常困難,幾乎不可能。

看上去很費力。他的整個存在全部賭下去了,他必須完全毀滅自己;只有這樣,他才能變得虔誠,那就是為什麼哲學家造出一種遊戲的原因。

遊戲的名字叫神學。

它不是宗教,它只是哲學家的花招,好讓人感覺他們似乎是虔誠的。

他們一直在思考真理、美,思考這思考那,然後他們思考上帝。

神學意味著關於神的邏輯,關於上帝的邏輯。

他們把上帝也變成一個問題了,然後他們開始思考它。

神學是一種假宗教。

它是哲學的一部分,它跟宗教沒有關係。

對一個科學家來說,虔誠是困難的,但是有可能做出一百八十度的翻轉,變成一個虔誠的人。

因為科學家和宗教都屬於青年時代。

試著理解一下:藝術屬於孩子,哲學屬於老人,科學和宗教都屬於青年。

兩者都需要能量。

科學是恨,宗教是愛。

科學和生命鬥爭,宗教則熱愛它。

孩子更接近青年,因為他遲早都要長大。

除非他是一個遲鈍的兒童,否則他必定要變得虔誠。

每一藝術家,只要他行動,成長,總有一天他會發現自己已經進入神的殿堂了。

每一個詩人,每一個音樂家,每一個舞蹈家,只要繼續成長,只要他的成長沒有在中途的什麼地方停下來,他一定會變得虔誠。

那是做為藝術家的自然結果。

科學家則必須做出一百八十度的轉彎。

他不能成長到宗教裏去;他必須改變自己,改變他的方向。

他能很容易地長成一個哲學家。

很多科學家在他們的晚年——愛丁頓(Eddington)、詹姆斯.金斯(JamesJeans)——他們都變成哲學家。

這很容易。

一個虔誠的人是不可能進入老年的,因為虔誠的人永遠不會變老;他成長,成長,再成長,而變得年青,年青,再年青。

他永遠不會變老。

老年不屬於虔誠的人,因為他一刻一刻地活得那麼新鮮。

他保持年青。

他深深地愛著生命,以至於生命滋養了他的青春。

老人意味著一個已經被生命拒絕的人,現在正要被扔進垃圾箱裏拋棄掉。

用過了,現在不需要他了。

虔誠的人永遠不會老,所以你絕不會看見任何佛像畫得像老人。

他老了,他活了八十年,但是你絕不會看見老態龍鍾的佛像,

或者摩訶毗羅像、克裏希那像、羅摩像……我們從來沒有為他們畫過一張年老的畫像,因為我們知道虔誠的人永遠不會老。

身體老了,但是這並不重要;覺知仍然年青而新鮮。

虔誠的人永遠不會成為哲學家。

這不可能。這不屬於事物的本性。

哲學家很難變得虔誠,因為他將不得不往回走。

而往回走是違反自然的,但是還是有可能。

這種情況很少發生,極少極少,但是也有可能;一個人是可以回頭的。

只是牽連太多了,他已全部投資在那裏——整個生命都投資在哲學裏面;後退是困難的。

直到最後,哲學家還是繼續堅持著他們的理論,仍然困在裏面。

這是生活的四種方式。

虔誠的人生活,沒有變成一個專家,

他永遠不會變成專家,因為生命是這麼廣闊——你怎麼可能宣稱自己有專門的知識呢?

生命是這麼無限,無始,無終,你怎麼可能對它充滿學問呢?

事實上,你知道得越多,就越感覺自己知道得少。

你知道的範圍越大,無知的感覺也越強。

當知識變得完全的時候,虔誠的人只會覺得自己一無所知。

他不是一個專家。

所以,如果你發現有人精通宗教的話,就可以清楚地知道他不是一個虔誠的人。

他也許屬於神學的虛假規範。

神學是偽幣,試圖欺騙人們,讓人以為它是一種宗教。

基督教死於神學;過多的神學把它窒息了。

猶太人沒有殺死耶穌,他們把他釘在十字架上,但是他復活了。

然後神學家——基督教出產了很多大神學家;實際上基督教沒有出產過任何別的東西,只有腐敗的神學徹底悶死了耶穌——他們謀殺了他。

耶穌不是在各地被謀殺的,他是在梵蒂岡被謀殺的。

宗教總是被神學殺死;它是一個危險的腫癌。

宗教從來不會使你成為一個專家,它從來不會使你成為一個學者。

一個有眼睛的人永遠不會成為專家,因為生命不是一種理論,它也不是一本經書;它不是一種被學習的假說,它是一個被經驗的奧秘。

而且,你進入奧秘越深,你失去的也就越多。

有一天,生命存在著,而你消失了。

有一天,你被完全熔化了。

波浪已經消失在大海裏。

這就是最後,這就是終點——在印度,稱之為三摩地、三菩提、開悟。

當你不在的時候,你成道了。

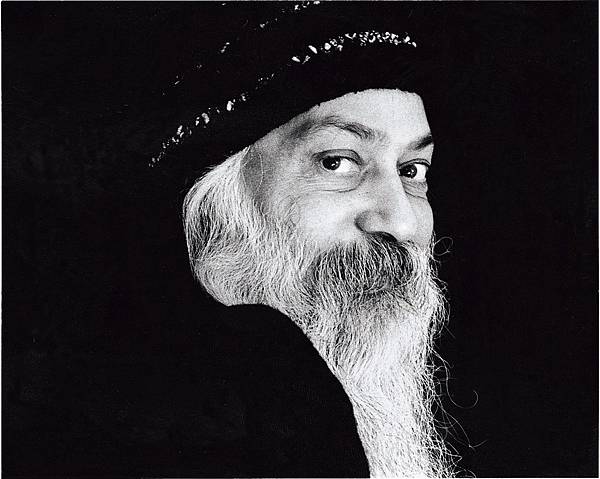

--- Osho

全站熱搜

留言列表

留言列表