鍾愛的師父,什麼是「是」?

我發覺自己對它並不是真正的瞭解。

我看到每當我說「是」的時候,就會有些微的驚訝,好像我在訝異於根本沒有理由非要說「不」。

我的「是」總是代替「不」脫口而出。

「是」這個經驗是從哪兒來的?

薩提莫,「是」包含了所有宗教最精髓的部份。

對存在說「是」就是具有宗教性。

說「不」是一個抗拒,

說「不」是一個衝突,

說「不」是以自我為中心的,

說「不」是在保持你的距離,保持你自己的冷漠疏遠,以及你的對立。

說「是」是與整體融合、結合。

說「是」是將自己打開來,就如同一朵花苞綻放而成為一朵花。

「不」是一種頭腦的封閉狀態;「是」是一朵綻放的花朵。

「不」和「是」之間的不同就像是一個死的和活的人之間的不同。

一個活在「不」裏面的人一直在將自已緊緊地裹住,一直待在一個沒有窗戶的世界裏,

那是一個陽光、雨水和微風都達不了的地方;

那是一個神一直在敲門但卻連敲門聲都到達不了的地方;

那是一個愛到達不了的地方。

封閉的人,是一個跟「不」活在一起,活在自我裏面的人;

自我愈大,人和存在之間銜接的橋樑就愈少。

當自我獨霸時,這個人就是完全被一座牆隔絕住;

他活在自己創造的監獄中,他無法對月亮說一聲「嗨」!

他無法對樹木,無法對任何東西說一聲「嗨」!

——他已經忘記怎麼打招呼,即使有的時候他說:「嗨!」他的「嗨」也是裝出來的。

我聽過一個用於史達林的故事:

莫洛托夫,他的駐外大使,從聯合國打電話給他。

當他在接電話時,他的妻子正坐在他旁邊,聽到史達林說:「不,不,不,是,不!」

他的妻子很驚訝,不是訝異於那些「不」,他說那麼多「不」——而她非常清楚她丈夫,他是一個只會說「不」的人。

他可能是有史以來最自以為是的人之一。

他的名字就更意味深長了——「史達林」的意思是鋼鐵般的男人。

他實際上不是一個人,而是一個鐵人、一部機器、一個機器人。

「不」對他來說是最自然不過的事了。

妻子很困惑,在那四個「不」之間有一個「是」。

因此她問他:「我可以問你一個問題嗎?我無意干預你的政策,以及你和莫洛托夫之間的事,以及你在說什麼。只是有一件事……我非常的好奇;你是不是真的在那四個『不』之間說了一個『是』?你真的說出『是』了嗎?」

史達林說:「沒錯,我說『是』了。」

妻子說:「那麼,我再問一個問題就好了:你為什麼說『是』?」

他說:「當我說三個不時,莫洛托夫問我:『你是不是說『不』?』我說:『是』,沒錯。』」

有的人只有在「是」是一個偽裝的「不」時,才說得出口。

而也有些人,非常少數的人,他們的「不」其實只是一個偽裝的「是」。

這就是諸佛。

沒錯,有的時候他們也會說「不」,但他們的「不」不是一個負面的「不」,他們的「不」的核心是「是」。

他們沒有辦法說「不」。

有的時候,在某情況下他們必須使用這個字的話,真正的意見其實是「是」。

一個像佛陀一樣的人,有的時候也會是非常嚴厲的,但他的嚴厲是出自慈悲和愛。

葛吉夫對他的門徒非常的嚴厲,而那只是出自他無限的慈悲,和全然的愛。

「是」是宗教的最本質部份,而「不」是非宗教的最基礎。

無神論者不是一個不信神的人,無神論者是一個信仰「不」的人。

而有神論者不是一個信神的人,有神論者是一個信仰「是」的人——因為也曾有過像佛陀和馬哈維亞一樣不信仰神的有神論者,但你還能夠找到比他們更具神性的人嗎?

有千百萬信仰的人,而他們的生命卻讓人看不出有任何宗教的跡象存在——他們的生命沒有任何的芬芳,而是散發著非宗教的惡臭、暴力、仇恨、嫉妒、佔有慾。

愛之花從未在他們的生命中綻放。

「是」是真正的宗教的生活的基礎。

你問我:「什麼是『是』?」

「是」就是對自我的捨棄。

「是」就是步出你的頭腦。

「是」就是信任。

前幾天我們談到佛陀所說的:信任,靜心,看。

「是」意味著信任,而信任是靜心的開始。

靜心意味著放鬆在存在之中。除非你信任,除非你能夠對存在說「是」,否則你怎麼可能放鬆?

人們之所以無法放鬆是因為他們在害怕;人們之所以無法放鬆是因為他們在恐懼。如果他們放鬆,那麼他們也許會被騙。人們在與別人相處時,只有對那些他們信任的人才能放鬆。

如果你和一個陌生人待在同一個房間裏時,你也許會無法入睡。

誰知道?他也許會割斷你的喉嚨;

誰知道?他也許會偷走你的錢,然後逃跑。

但當你和妻子或丈夫在一起時,你會睡得很沉,因為你可以信任他(她)。

孩子可以跟隨他的父親或母親到任何地方。即使父親是要走到火裏去,孩子也會唱著歌、跳著舞,好奇地問東問西,完全不害怕地跟著走,因為,他知道是父親的手在牽著他走。

這個信任就是「是」:知道這個存在就是我們的母親,整個自然是我們的發源地——它不可能會背叛我們,它不可能會對我們有敵意。

當你看到這一點、瞭解這一點時,信任自然會升起。

那時,你會說「是」,那時你會說「阿門」——「阿門」的意思就是「是」。

當你能夠說「是」的時候,你就能放鬆、靜心,成為自然的。

沒有任何的努力、沒有任何的緊繃、沒有任何的緊張焦慮,

你開始掉入被稱做「靜心」的空間裏……所有的垃圾和廢物都被掏空了,而卻充滿著神——或者說是充滿著神性;

這個世界都被掏空了,但卻充滿著某種你從前不曾知道過的東西;

充滿著一種非物質的光,充滿著一種來自無處的芬芳,空,但這是一種豐富的空、充滿的空——而不是負向的空虛。

當靜心在那裏時,看見(Seeing)將會升起,將會有洞見誕生——你變得有能力看見。

你的眼睛變得如此地清晰、純淨:沒有雲、沒有混亂、沒有思想。

你的眼睛將會具有如此的具有洞察力、穿透力,以至於你能夠到達存在的奧秘的最深的核心裏,你會瞥見圍繞在四周的神奇力量,永恆的神奇力量。

你可以窺視到無窮無盡的道。

薩提莫,你問:「什麼是『是』?我發覺自己對它並不是真正的瞭解。」

沒有人是,當你對「是」有真正的瞭解時,你就擁有到彼岸去的旅程所需要的一切。

那麼你就是足以到達彼岸了。

「是」會成為你的渡船,而它能夠渡過所有的溪流。

無論大海中的風浪有多麼險惡,這艘船都有辦法到達彼岸。

如果你擁有「是」這艘船,那麼將沒有人可以阻擋你,使你到不了彼岸。

你說:「我看到每當我說『是』的時候,就會有些微的驚訝,好像我在訝異於根本沒有理由讓我去說『不』」。

沒錯。

任何開始說「是」,並學習如何去說「是」的人,必定會一再一再地感到吃驚。

以前你會說出「不」的地方,而現在當你開始說「是」時,你必定會感到吃驚,因為根本沒有理由要說「不」;而且也沒有必要。

那麼你為什麼終其一生都在說「不」呢?

只要仔細去看人們和你自己——幾乎有百分之九十九的「不」都只是出自你的自我;根本沒有正當的理由讓你非得要說「不」。

孩子想要出去外面玩,外面風和日麗、鳥兒正在歌唱,而蝴蝶和蜜蜂正在採蜜……

孩子問媽媽:「我可以到外面的院子裏玩嗎?」

而她說:「不能。」——想都不想一下,甚至沒有聽到他真正在問什麼,甚至沒有為他撥出一分鐘的時間,用一分鐘的覺知去想一下。

「不」只是她的反射動作,很機械性的,像是她的本能一樣。

她根本沒有想過,也沒有看孩子一下。

她不是在對孩子的問題說「不」,因為她再怎麼樣都會說「不」。

這和孩子無關,這和她的權力慾有關。

所以,有很多的女人不是真的想要成為母親。

她們甚至沒有資格成為母親,但她們卻又想要成為母親,她們渴求成為母親——但這不是出於她們的母性,而是另有原因。

母性是一個很大的靜心。

母性是最偉大的藝術之一:你是在塑造一個活生生的存在。

雕刻家和母親相比根本不算什麼,因為他只是在創造一個大理石的雕像;

畫家也不算什麼;詩人、歌手、音樂家都不算什麼,因為他們只是在與東西、物體互動、遊戲。

母親是最偉大的詩人、最偉大的畫家、最偉大的音樂家,以及最偉大的雕刻家,因為她是在創造意識,在創造生命本身。

但女人的興趣不在於母性,她們的興趣是全然錯誤的。

雖然她們說自己想要成為母親,但真正想要的是權力。

女人在她擁有孩子的時候會感到非常的強而有力——因為男人已經將她所有的權力之路斬斷了。

她不被允許進入商場裏,她不被允許進入教堂裏,她不被允許進入政治圈。

她沒有被給與任何的機會,可讓她在任何地方上一展其自我,幾乎有百分之九十的機會都已經被男人拿去了。

女人被強迫住在屋子裏,她只有一條邁向權力的路——就是她的孩子。

因此她會對孩子說「不」。

她並沒有在聽,也沒有看到孩子,她只是在說「不」——雖然這樣說是絕對無意義的!

如果她有在聽,就不會有理由說「不」。

這根本就無所謂:當太陽在外面歡欣地跳著舞時,孩子為什麼應該待在陰暗而潮濕的屋子裏?

當微風在外面吹拂時,孩子應該被允許在風中歡舞,孩子也應該被允許在雨中歡舞,但母親卻在為自己找理由:「他也許會感冒,或是生病——因此我會說『不』。」

但這些都只是藉口。

事實上,每個小孩都有天生的條件,天生的權利可以在雨中、在風中、在太陽下跳舞。

這會使他們更健康、更有活力。

這會使他們更接近大自然、更接近神。

而母親卻強迫他,帶他上教堂或是到廟裏去,在那他看不到任何東西,在那根本就沒有神。

而在大自然中,神是如此活生生、如此真實地存在著……

孩子會想要爬樹,那是多棒的挑戰——神正在從樹上,從樹的頂端上呼喚他!

所有的孩子都應該被允許可以去爬樹、爬山。

他們應該被給與所有的機會去接受各式各樣的挑戰。

他們應該被幫助走向未知,走向危險的領域。

他們應該被準備好,而不是被保護;被準備好以走向危險的領域——被幫助、獎勵、說服去走向危險的世界。

因為一個知道怎麼樣走向危險世界中的人,遲早必定會與神不期而遇,

但母親卻只會對孩子說「不」,父親也只會對孩子說「不」。

有一個黑人小孩向上帝祈禱多年,希望能夠變成白人。

有一天早晨,當他醒來時發現自己的皮膚是白的。

他非常興奮的跳下床,大叫:「媽!媽!你看,我已經變成白人了。」

媽媽從廚房回答:「閉上你的嘴,湯姆,我已經對你煩透了,去告訴你爸這件事。」

湯姆走到臥室裏說:「爸!爸!你看,我現在是白人了。」

父親坐在桌子前,頭也不抬地,就以疲倦的聲音說:「噢!湯姆;拜託你!我沒有時間,去,告訴你姊姊這些無聊事。」

湯姆感到愈來愈困惑,他跑去姊姊那,大叫:「瑪麗,瑪麗,看到了沒?上帝顯示她的神跡——我的皮膚已經變成白色了。」

瑪麗回答:「去你的!小子,你給我聽著,我現在已經遲到,我要走了。」

這時,湯姆覺得非常的尷尬,他看看手錶,說:「老天,我才做白人五分鐘,就已經對這些該死的黑鬼感到無法忍受了!」

「不」來得很容易,「不」已經變成我們的生活方式了。

薩提莫,你問我:「我感到一絲的驚訝,好像我在訝異於根本沒有理由非要說『不』」。

是的,根本沒有理由非要說「不」。

如果你能夠避免機械性地說「不」;如果有時候真的是有理由說「不」,你的「不」將會有一個正面的價值,它將不會是負面的。

一個活在「是」的氣氛中的人,有的時候也許必須說「不」,但他的「不」不會是負面的,它不可能是,而反之亦然。

一個活在「不」的氣氛中的人,有的時候即使如果他說「是」,那也不是正面的,那不是真正的「是」,那只是一個偽裝的「是」。

它的價值是負面的。

你說:「我的『是』總是代替『不』脫口而出。」

開始時必定會是如此。

你已經變得如此習於說「不」,因此你的第一個「是」將會是「不」的代替品。

那還不是真正的「是」,它是一個冒牌貨,

因此它會有某種「不」的成份包含其中,某種屬於「不」的不潔仍然會停留在這個「是」上面。

這就好像如果你的杯子是骯髒的,然後你把茶倒進去,你的茶也會變成髒的。

如果你的「是」只是一個「不』的替代品而已時,那麼它將會有某種「不」的品質沾染在上面。

但在一開始的時候,這是必然的,所以不必擔心。

把你的杯子多擦幾下!

開始沒有任何理由地去說「是」,就好像你至今為止一直沒有任何理由地在說「不」一般地說「是」。

這會是最優美的咒語之一,遠比複誦「阿彌佛陀,阿彌佛陀」或是「耶穌基督,耶穌基督」或是「克里虛那,克里虛那」要好多了。

靜靜地去坐著,然後有意識地、深深地去感覺那個意思地重複:「是,是,是!」

這是非常優美的、非常有價值的。

「是」會走得比任何其他的咒語都更深入,因為佛陀、耶穌基督,或是克里虛那都太過遙遠了,他們對你而言都只是神話故事,你不可能真正和他們有什麼關聯。

這個世界已經改變太多,超過他們所能想像的程度了。

我聽說,在一千八百年之後耶穌曾經再度降臨這個世界上,

但他只是來一會,看看事情現在進行得如何而已——並希望現在事情應該有所改變。

基督教已經創立一千八百年了,有上千萬的基督教教士散佈全世界,並有無數的教堂創立——這個世界一定變了。

他降落在加利利湖上,這個他以前曾經走在湖面上的地方。

剛巧那時有一個猶太教士來到這個地方散步。

耶穌想要看清楚這個人是誰,所以他走到湖面上。

這個猶太教士看起來有點困惑。

耶穌走回來,對他說:「你看到我剛剛做的事嗎?」

他說:「是的,我有看到。但是你為什麼不像其他的人一樣去學游泳?你是瘋了還是怎麼了?」

這個世界已經改變了!

我又聽過另外一個猶太教士的故事。

他遠從美國而來拜訪聖地。

當他路過加利利湖時——他其實也是想要看看這個地方——他問船夫,如果他想要在湖上繞一圈,費用是多少。

他問:「你可以載我到對岸,然後回來嗎?」

船夫說:「可以,五十美金。」

猶太教士說:「這樣太貴了!我曾經看過比這更大的湖,而我從來沒有付超過五美金,而你卻索價五十美金……。」

船夫說:「難道你沒有認出來嗎?教士,這是我們的主走在水面上的地方!」

他說:「看到這個價碼,任何人都會走在水面上。我是從美國來的——連我都付不起五十美元了,更何況是那個窮木匠的兒子,他怎麼可能付得起五十美元?」

這個世界已經變了。

如果這些人,耶穌、克里虛那、佛陀現在突然降臨這個世界的話,人們一定會認不出來,

而且他們也會被認定是瘋子,他們看起來奇裝異服,好像是從電影裏跑出來的人一樣——就像《十誡》這部電影一樣,他們看起來不像這個世界的人。

當你真的看到他們的時候,你根本認不出來這些人,你其實對他們一無所知……

不過「是」對你而言就完全不同了。

你會機械性地重複「阿彌陀佛」,但如果是「是」,如果你在說「是」的時候,真的去感覺它的意義……

俯身在大地上並說「是」……

身體躺在大地上,並對大地說「是」,好像這個大地是你的母親般,而它的確是……

在湖中游泳,並對湖水說「是」,不只是說,而是要用全身去感覺,讓你的存在的每一根纖維、每一個細胞都隨著「是」而脈動……

沐浴在陽光之下,並說「是」,不只是口頭上的,而是存在性的……

處在「是」的心情之下……

歡迎陽光、迎接陽光和你身體下的沙,感覺那些沙的質地,以及風吹的寒冷……歡迎這一切神所賜與的禮物,它們一直灑落在你身上——而你甚至不曾感激過。

「是」就是感激。

「不」是醜陋的、不知感激的。

但是,薩提莫,開始的時候一定會是如此:你的「是」只是「不」的替代品。

但這也是一個好的開始。

慢慢的,你會來到一個「是」上面,它不是「不」地替代物,而是在你的存在裏有它自己的根。

當那個「是」發生在你身上時,它和「不」毫無關聯——

這不只是因為它不是「不」的替代品,而是因為它和「不」毫無關聯;

它不是「不」的反面,而且它根本不帶有「不」的回音,

你已經忘掉「不」,只有「是」存在,好像它沒有相反字存在一般——那是「是」最終的高峰。

在那一刻中,「是」成為你的祈禱;

在那一刻中,「是」成為一座橋樑。

自我消失,分離消失,

你感到與存在融為一體。

你問我:「『是』這個經驗是從哪兒來的?」

它是從心而來的。

「不」的所在地是頭腦,而「是」的所在地是心。

它們不是來自同樣的地方,它們不是來自同樣的世界,它們是完全不同的兩回事。

在字典裏,它們歸屬在一起,但在真實的世界中,它們是全然不同的——不同的星球、不同的向度。

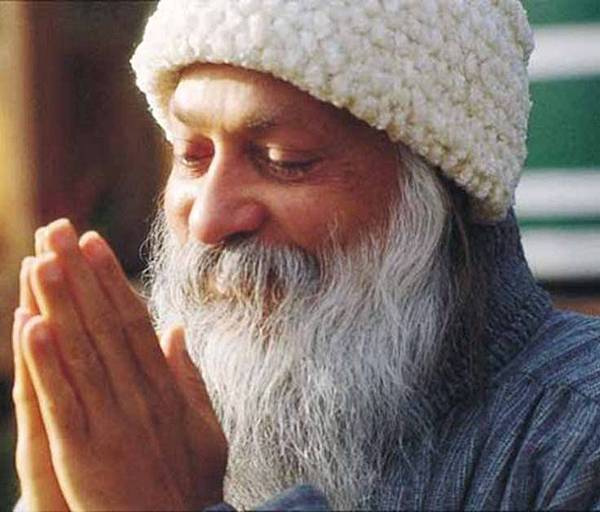

--- Osho

留言列表

留言列表